por Alejandro Cagliero

En esta segunda parte veremos las principales epidemias que azotaron a nuestro país desde el siglo XX hasta la actualidad.

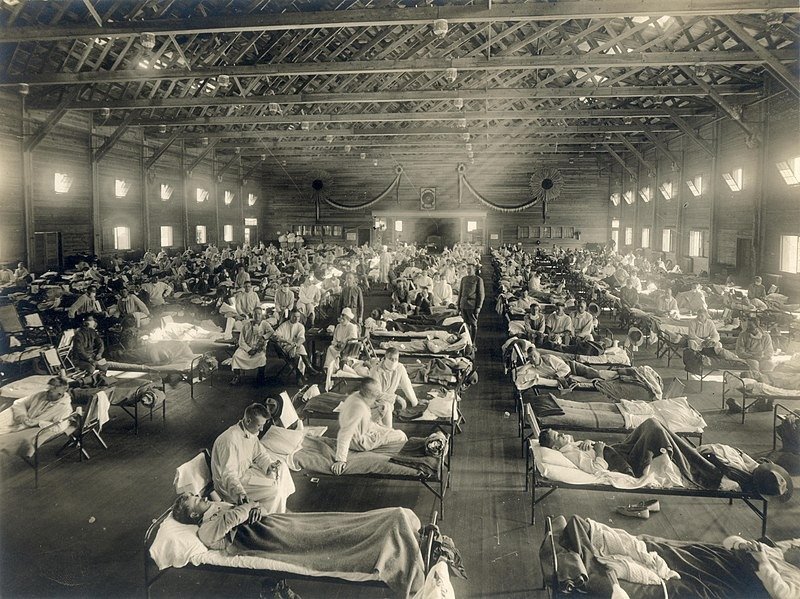

La gripe española de 1918/1919

Esta enfermedad, causada por el virus Influenza A, subtipo H1N1, fue la pandemia más grande la historia moderna y, probablemente, la más letal de la historia de la humanidad. Su nombre no se debe a su lugar de aparición, sino al hecho de que era el periodismo español quien más informaba respecto al avance del brote.

La idea con mayor consenso respecto al origen de la gripe española establece a su paciente cero en Kansas (Estados Unidos) para luego expandirse a Europa con el movimiento de tropas estadounidenses que iban a combatir en la Primera Guerra Mundial y, desde allí, al resto del mundo. Es importante recordar que este conflicto bélico se inició en 1914 y finalizó en 1918, pero los Estados Unidos tomaron parte en el mismo recién en 1917. Para fines de ese año, la enfermedad cobró una virulencia inusitada ya que sus víctimas no eran sólo niños y ancianos, sino también personas jóvenes y saludables e incluso animales domésticos.

A la Argentina, esta enfermedad llegó proveniente de Europa traída por los inmigrantes de dicho continente y para la primavera de 1918, ya se hacía sentir en el país. Al igual que ocurrió en el Viejo Continente, la gripe española se presentó en dos oleadas. La primera se inició en la primavera de 1918 y provocó 2.237 muertes. La segunda oleada fue en el invierno de 1919 y dejó un saldo de 12.760 fallecidos. Las zonas más afectadas fueran las del noreste de la Argentina debido, principalmente, a las condiciones de pobreza de su población y a la falta de hospitales y medidas de salubridad.

Al iniciarse el brote, nuestro país contaba con un sistema de salubridad (al menos en Capital Federal y la zona pampeana) bastante robusto, debido al alerta que había generado el brote de fiebre amarilla de 1871. De esa manera, el número de personas tratadas con éxito fue considerablemente alto. Al mismo tiempo, se ordenó la limpieza del Riachuelo, se realizaron exámenes de salud a los inmigrantes que arribaban y se aislaban en cuarentena, en Isla Martín García, a aquellos que presentaban síntomas de la enfermedad. Al mismo tiempo, se prohibieron las reuniones privadas, se cerraron las escuelas primarias y secundarias, como así fueron vedados también los espectáculos públicos y clubes nocturnos.

Respecto a su tasa de mortalidad, se estima que la enfermedad contagió a 500 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente el 27% de la población mundial en ese momento, y mató, al menos, a 50 millones de infectados, es decir, al 2,7% de los habitantes del planeta. Nuestro país, en ese momento y de acuerdo al censo nacional de 1914, contaba con 7.885.237 habitantes y la gripe española mató al 0,19% de la población de la Argentina, un número bastante menor respecto a lo que ocurrió en el resto del mundo.

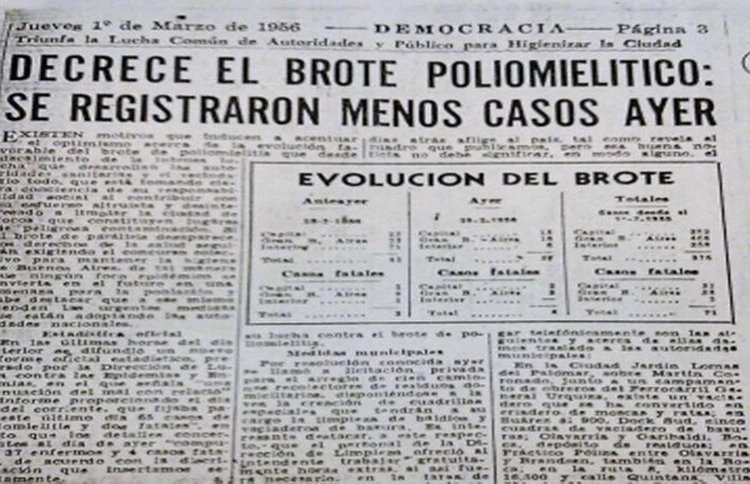

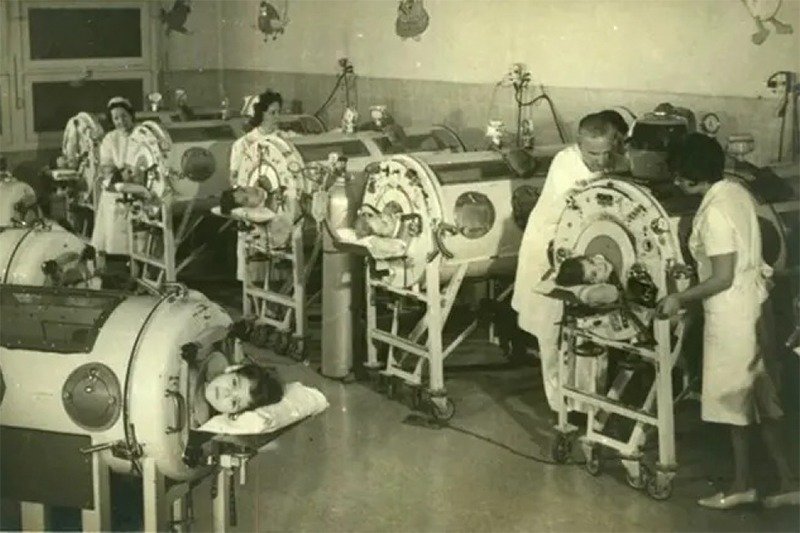

Epidemia de poliomielitis de 1956

La epidemia de polio no fue particularmente mortal, pero muestra como la inacción del Estado ante una amenaza a la salubridad pública puede ayudar a desencadenar un aumento de contagios y muertes.

A mediados de la década de 1950, nuestro país sufrió un brote de polio. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, esta enfermedad “es muy contagiosa, transmitida por un virus que afecta principalmente a niños. El contagio se realiza de persona a persona; el virus puede estar presente en la materia fecal, en el agua o los alimentos. Luego de alojarse en el intestino ataca el sistema nervioso, pudiendo causar la muerte, parálisis o dejar otro tipo de secuelas motrices.”[1]

En el verano de 1956, esta enfermedad comenzó a propagarse de manera acelerada entre la población de la Argentina. En un primer momento, el gobierno de facto de Pedro Aramburu hizo caso omiso a la situación y rápidamente, el polio contagió a 6.500 personas, de las cuales murieron el 10%.

Para hacer frente a la misma, la población baldeaba las veredas con lavandina y se pintaban con cal los cordones de las calles y los troncos de los árboles, ya que se creía que permitía repeler al virus. Los niños se colgaban bolsitas blancas con alcanfor que, de acuerdo al saber popular, permitía hacer frente al catarro y la tos.

Ante el pánico popular, el gobierno entró en acción y se inició una campaña de vacunación con la famosa Sabin. Para el invierno de 1956 ya no existían casos en el país y la Argentina se transformó en la primera nación libre de polio en América Latina.

La epidemia de Gripe A de 2009/2010

La gripe A o Virus de Influenza A H1N1, se originó, aparentemente, en México hacia fines de 2008. En nuestro país, el primer caso se detectó el 7 de mayo de 2009, sin embargo, el sistema de salubridad se encontraba en alerta desde el 27 de abril. El 22 de mayo se registró un segundo caso y, a partir de allí, la enfermedad comenzó a expandirse por el territorio nacional.

La gripe A o Virus de Influenza A H1N1, se originó, aparentemente, en México hacia fines de 2008. En nuestro país, el primer caso se detectó el 7 de mayo de 2009, sin embargo, el sistema de salubridad se encontraba en alerta desde el 27 de abril. El 22 de mayo se registró un segundo caso y, a partir de allí, la enfermedad comenzó a expandirse por el territorio nacional.

Las provincias más afectadas por este brote fueron Capital Federal, Santa Fe, San Luis, Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz; sólo tres no registraron ningún caso, Catamarca, La Rioja y Tierra del Fuego.

Para fines de junio de 2009 se llegó al pico epidemiológico y se suspendieron las clases en todo el país hasta agosto como así también otras actividades que supusieran una aglomeración masiva de gente. Sin embargo, se llevaron adelante las elecciones legislativas de dicho año, decisión para la cual se criticó durante a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de ello, el sistema de salubridad argentino pudo responder a la situación y hacia finales del invierno, la enfermedad comenzó a retroceder y para fines de enero de 2010 ya no se registraba ningún caso en el país.

En número, 12.477 se contagiaron de Gripe A, de la cuales murieron el 1,71%, es decir, 685 personas.

Esas han sido algunas las principales epidemias que han afectado de nuestro país. El coronavirus no es la primera y, lamentablemente, tampoco será la última.

Primera Parte

[1] https://www.who.int/topics/poliomyelitis/es/